En Février 2026

Localiser

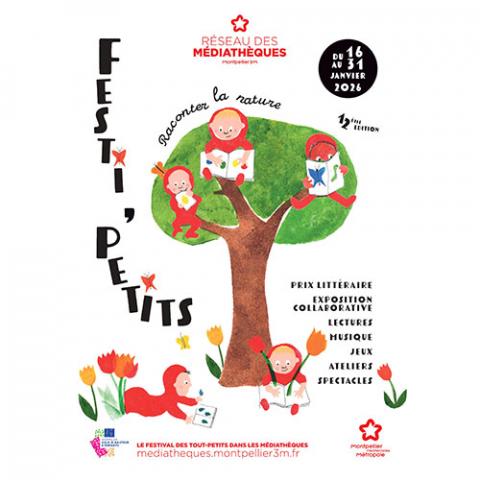

Samedi 31/01

Festi'Petits (0/3 ans)

Samedi 07/02

Journée Steampunk

Samedi 07/02

Réunion publique jardins familiaux

Dimanche 08/02

Loto

Mardi 10/02

Atelier jeux de société

Vendredi 13/02

Soirée festive

Samedi 14/02

Journée Gallo-Romaine

Dimanche 15/02

Corso & Bal des Pailhasses

Lundi 16/02

Soirée vidéo carnaval

Mardi 17/02

Bal de l'Echelle

Mardi 17/02

Atelier jeux de société

Mercredi 18/02

Journée des Pailhasses

Samedi 21/02

Concert Symphonique

Dimanche 22/02

Match football seniors

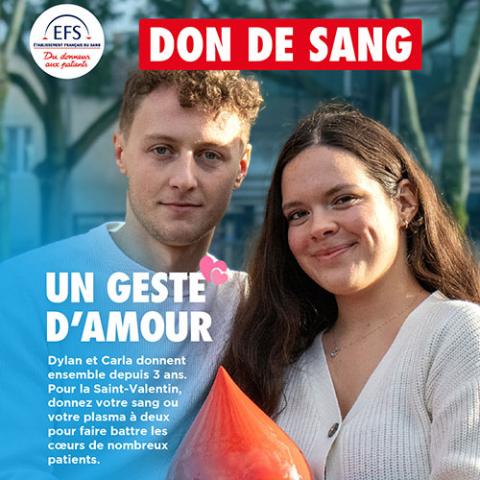

Lundi 23/02

Collecte de sang

Mercredi 25/02

Conseil municipal

Vendredi 27/02